***

第38回ワークショップ

芸術における「身体」の問題について

日時: 2025 年 10月 19日(日) 14時~18時

場所:小林心療内科・精神分析室 https://chikusa-pac.com(対面のみ)

要事前登録|お申し込みはこちらから

定員20名(先着順)|参加費無料|日本語発表

提題者:大崎晴地(美術家)、三脇康生(京都大学)、牧瀬英幹(中部大学)

司会:小林芳樹(小林心療内科・精神分析室)

*今回のワークショップでは実際の症例も提示され、参加者にはそこで知り得た患者に関 する個人情報に対する守秘義務が発生します。参加申込をした段階で、この守秘義務に同意したものと見なします。

*当日は必ず身分証をご持参下さい。

ドゥルーズは、アメリカ文学の作家たちには作品の中で自身の記憶を語りながら、あらゆる国々から移住してきた人々の普遍的な記憶も語る特殊な力があると評したが、ルイーズ・ブルジョワにも同様のことが言える。彼女は自身の最も内奥な部分を表現しつつも、それが普遍化する。しかしラカンの「無意識は他者の言説である」というテーゼを踏まえれば、このことは驚くに値しない。

ブルジョワの父親は性懲りもなく浮気を繰り返し、数多の愛人を自宅に連れ込んでは彼女を深く傷つけた。彼女の作品は自身のトラウマの再体験、克服を自らに促す一方、20世紀末の物語、つまり父権の失墜、科学主義の災禍、イデオロギーや信念、価値の崩壊により主体が路頭に迷う様を表している。ミラン・クンデラが「権力者や自然の支配者たちは、結局自然や歴史だけでなく、自分自身の主ですらないことに気づく羽目になった。」と評した世紀のことである。

ラカンは享楽という言葉によって、性や快、苦痛といった生身の身体における内奥や真理を表した。芸術は言語で表現できる領域を超えた身体や享楽に関わる。語りえないこと、ブルジョワはそれを苦悩と呼んだ、苦悩する主体こそが彼女の創作活動の領分だった。感情、享楽、苦悩、これらの言葉は身体に作用するあらゆる言語化の彼方にあるものを指し示す。彼女の内奥の次元は、彼女の作品群の年譜や心理学的解釈を超えている。彼女は作品によって自身の人生を語るのではなく、語りえなかったことを表現しているのだ。そこに彼女の芸術作品における身体がある。感化された身体、引きちぎられた身体、頭のない身体。ブルジョワ自身で言っていることだが、彼女が作る彫刻作品は彼女の身体そのものである。しかしそれは同時に彼女が生きた時代、苦悩する人間に象徴される時代にも関わる。

マティアス・グリューネヴァルト作のイーゼンハイム祭壇画では、磔にされ苦悶するキリストが描かれているが、無神論者であるブルジョワは、Cell(Arch of Hysteria)(1992年)において、中世のキリスト画をヒステリー弓でゆがむ若い男性に置き換えた。それは科学や産業機械の時代、機械的で単調な時代の身体である。シャルコーを参照したこの身体は救済者のものではなく、殉教者の贖罪のために捧げられたものでも、愛にあふれたものでもない。その身体は内密で無名の沈黙する身体であり、苦悩で消尽した身体、不条理や科学によって荒廃した身体である。

彼女の作品群は語りえぬことを表現した点において、ウィトゲンシュタインに通じる。彼は第一次世界大戦中に、病に侵された身体、砲弾やガスで命を落とした遺体の山を目の当たりにする中で、論理哲学論考を書き始めた。構造的に語りえぬものがある、と。ブルジョワも同じく大戦中の1915年、14歳の時に父親が戦争で負傷し、死屍累々や手足を失った兵士などを目の当たりにした。彼女の作品にみられる身体の断片や人工装具は、この体験に由来する。

Cell(Arch of Hysteria)は現代社会における身体、すなわち科学によっては測定できない苦悩や性、享楽とも関わる。それは科学、医学、テクノロジーの時代における、ローマのサンタ・マリア・デッラ・ヴィットーリア教会のコルナロ礼拝堂に設置されたベルニーニ作の聖テレジア像の刷新でもある。礼拝堂の代わりに汚れた個室、女性の代わりに男性、光あふれる空間の代わりに闇、恍惚の代わりに苦悩と暴力、金の代わりに鋼、天使の代わりに機械、聖テレジアの身体を射抜く神秘的な矢の代わりに重い機械鋸。神ではなく、シャルコー、さらには科学やテクノロジーに捕らえられた身体。フロイトはヒステリー弓におけるのけ反る身体は、性的関係を結ぶことの拒絶を表していると解釈したが、まさにブルジョワのこの作品は恍惚の対極にある。

彼女は一時期、世界から離れて精神分析家のキャビネにおいて自身の内奥に向き合った。そして彼女は、自身の人生や内奥に根差した暴力性を表現しつつ、現代における欺瞞を示し、それを笑いとばすようになった。

今回のワークショップでは、提題者三名との対話を通じ、経済至上主義やポピュリズムが精神医療の分野でも横行する現代日本における芸術・身体を巡る言説を、精神分析を手掛かりにして、分析室という身体の内奥からトポロジカルに発信する。 (小林芳樹)

大崎晴地

「アートとケアの共同性—障害の家、八頭町アートケアリング、眼のドローイングの事例から」

三脇康生

「コスパ、タイパによるホワイト社会への芸術での抵抗」

牧瀬英幹

「夢を見ること・描くこと・語ること」

大崎晴地「アートとケアの共同性—障害の家、八頭町アートケアリング、眼のドローイングの事例から」

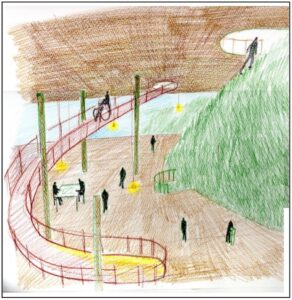

本発表では、私のプロジェクトに触れながら、社会とアート、ケアについて考える。ここではアーティストだけが 作り手ではなく、観客も作品に能動的に関与する制作者であり、参加型アートと言える。このため、作品はモノとし てではなく活動そのもの、観客との共同作業のプロセスが私のプロジェクトにとって重要な視点である。私の代表作 「エアトンネル」は、4、5枚の大きな布が重なり、その隙間を観客は潜り込むことで成立する。建物と違い、高さ がない。人々が入ることで水平的な関係だけがある。この作品に示されているのは、見えない相互の関係でのコミュ ニケーションである。この視点は私にとって一貫したコンセプトとなった。

荒川修作・マドリン・ギンズは、宿命反転のための建築をプログラムした。この構造は過激であり、なぜなら形ある建築物や都市構想に繋がっていくからである。建築は輪郭を結んだ形である以上、場合によっては強制的な容器に もなりうる。詩や芸術である以上に、人間を超えていく容器としてのプログラムである(もちろん建築に至るまでに はあらゆる学者との意味の仕事があった)。「障害の家」プロジェクトは荒川の影響を受けているが、建築は公共物 である以上、地域や人々の合意を抜きには実現できない。そして地域の福祉事業者がプロジェクトの賛同者、一協力 者であるのみならず、連携または社会活動としてのアートの視座を引き受ける。こうしたネットワークが参加型アー トにおける社会的側面である。荒川・ギンズにはこうした社会性が欠けているが、知を総動員した建築を作り上げて いる。私は現代のスムーズ化する現代社会における均質化に抗い、(不)自由のあり方を批評的に捉え、バリアフリーではなく障害やバリアを建築の中に取り入れる。それにより障害者への差別もなくなるだろう。私もさまざまな領 域の人たちと対話することで(『障害の家と自由な身体』晶文社)、横断的に考えを進めてきた。

「誰もが芸術家である」。これはヨゼフ・ボイスだけでなく、宮沢賢治の「農民芸術概論」でも同じである。職業 としての芸術は廃業すべきであり、労働の中における悦び、その宇宙感情を持つ農民、百姓にも芸術がある。そして 今なら「ケア」と呼んでみることも間違いではないだろう。アートは比喩的にセラピーの働きがあるが、人々に参加 を促すことでアートが持つケアの働きを試す。それは資本主義の癒しではなく、生活の中への眼差しから発見される 問題だ。私は昨年、法人で「八頭町アートケアリング」(アーティスト・イン・レジデンス事業)を、町の教育委員 会主催ではじめた。ネットワーク、地域との関係、庭の水やり、全てが参加型であるとも言える。アートを日常に浸 透させることにより、心を耕すケアにつながる。このまちづくりの背景には、将来的に障害の家を里山に建てるという構想があり、里山と福祉の相乗効果を狙うものだが、まずアートがなければ社会政策の標語に留まるだろう。障害 者に農業は難しい。里山がケア労働の環境における場を創出することで、山も人もケアし合う日本的福祉の未来を提言するものだ。

「八頭町里山建築プロジェクト」

なぜこうした場が必要なのか。障碍者の身体は、特異的な現実性を持ち、そのプロセスのあり方も当然異なる。彼、彼女らの制作行為は、動物の巣を作る行為に似て、本能の赴くままの制作者である。ティム・インゴルドは、ハイデガーの言う”Raum”が場所と空間を意味し、本来、存在の定義として捉えられた場所の特質が、住処の囲いと重ねられることで、内と外を明確に分ける「反転の論理」に陥ることの危険性について指摘し、ライン(境界)であることが重要だとした。こうした場面で身体は変化可能性、レジリエンス、反復など、様々な変化可能性のモードを持ちえ、境界を維持し続ける途上に制作物を生み出す。それを観察者が内外区分したり、商品化したりすることでディストピアに変わるのである。また健常者における空間も、その意味でランダムな関係性を失えば、それは囲いの中にいることと同然である。ハードの建築、施設において、そこではいじめやDVなどが起きる。そしてケアの現場で殺傷事件が生じるにまで至る。施設ではなく、日常のケアが自然になければ全てが目的化したディストピアになりかねない。

「眼のドローイング」では、ALSの共同制作者との描画のコラボレーションである。ALSは身体を動かせないが、視線だけは機能を維持している。このため一般に、透明文字盤で介護者と眼を合わせつつ言葉をやり取りする。私はその応用として、透明板を介して視線の動きをトレースし、絵を共同制作する方法を発案した。私が共同制作者の描画を手伝っているように見えるかもしれない。この活動そのもののプロセス(カップリング、中動態)が新たな身体の境界である。コロナ禍を経て、透明板越しのコミュニケーションは誰もが経験しているが、その分断をアートによって昇華させることにも繋がる。

身体は制度化、多様化、ドゥルーズならリゾーム化にある。これは目にみえる肉体というよりも、関係のプロセスの中での見えない働きかけとして捉えられる。こうしたエネルギーにさらされる環境作りが、個体の進化であれば環境との間で生まれる適応・不適応や機能化のプロセスにあるだろう。ここではアートを媒介することで、柔軟に社会を組み替えるための手続きになる。

三脇康生「コスパ、タイパによるホワイト社会への芸術での抵抗」

福島の事故以降、反原発アートがつくられ、ヤノベケンジの作品「サン・チャイルド」では、放射線線量が0を示されたパネルが作品の人形にかかっており、加速化するエコロジーとして住民から拒否移動させられたのは記憶に新しいところです。ですので、むしろそんな難しい政治的なことには絡まないで、美術館の領域での看板衣裳としてエコロジーという言葉が使われ始めています。『エコゾフィック・アート 自然・精神・社会をつなぐアート論 』 2023 四方幸子 (著) フィルムアート社が挙げられます。「社会的処方」という名のもとにソーシャルエンゲージドアートが駆動させられたりします。

ところで案外にも、上記の本の大きなミスは開始部分にあります。専門家養成を形成という奇妙な訳語にしていることです。なぜ四方も専門家!に聞かないのか、タイパ、コスパ加速度を感じます。ラ・ボルド病院のホームページを見て四方は「ケア、研究、形成」が一体になった病院と書いています。(p24)形成と訳されたformationは研修を行った専門家の養成の意味です。スタジエール研修生がこれほどたくさんいる病院もないでしょう。

このような加速したエコロジーとアートが手を結びアートファシズムが発生します。フエリックス・ガタリは上記の病院で院長のジャン・ウリの右腕として運営を行った人で、役割分担をクジで決めるような方法を持ち込みました。料理人も、庭師の仕事を週に1日は行わないといけないというわけです。心理士も料理を作りに入ります。しかしこんなローテーションは実は日本では珍しくなく、企業では営業の人を敢えて事務に回し、全体像を掴ませますから、一見わかりやすいので気をつけましょう。さらに、今の日本の現状では、会社の総体的な力のために配置を移動させるよりも、単なる人員不足の後を補わず、性分が合わない課に無理やり人材を回してトラブルが起き「不適応」を起こした人に「適応障害」の診断書を私は毎日、書いています。役割分担が「総体」(これをこの病院では「制度」と呼ぶでしょう)を見失えばこうなります。

40−50個のクラブ活動、患者がやりたいと言い創設されるものなのですが、そこには職員も入ります。また自分の欲望でパリまで出向き純粋精神分析を受け、その上で、さまざまのグループ、集団に入り込んで応用精神分析的に機能してもらう、そういう「総体」の作りの病院でした。一人の人が5つのクラブに入るとして、一つのクラブでは主人公、3つのクラブでは観察者、5つ目のクラブでは月に一回行くかどうかなど、そういう濃度の差を維持し参加が許されたのです。一人の人の中で複数のクラブ活動が濃淡のある形で存在したのです。要するに己の横に常にビギナーズの己がいるわけです。ガタリは、哲学者のジル・ドゥルーズとともに活動し、著述や政治活動に主軸を置きますが、1993年に亡くなったのはこの病院でした。彼の部屋はキープされていたのです。時々は帰ってきて、イタリアの精神医学で言われるネガティブな「制度」とフランスのポジティブな「制度」の差異に気付き討論を持ち込んだり、エコロジー政治に参加し、政治的難問で傷つき帰ってきたり、そして病院で息を引き取る結果になります。

ガタリの言う垂直性が権力性なら水平性は「もの(あるいはことと)と人間が折り合いをつけすぎた状態」です。ここに日本の誤解を生んでしまったことは私の紹介のミスですが、今こそ、精神医学のスペクトラム思想が垂直性を水平性に開くというような偽の安心感(みんな当事者であるという悪平等)こそがエコファシズムに結びつくことを認識し、己の横にビギナーズの己を置くことをテクネー、アルスの意味での芸術、アートにする芸術身体を獲得して、コスパ、タイパが生むホワイト社会(岡田斗司夫)からの逃げ漏れ線として獲得したいのです。歴史を忘れやすい日本、その芸術、特に美術は、権力的、垂直的「制度」の食べ吐きの摂食障害の状況(第二次世界大戦後、顕著にそうでした)から、水平性のホワイトエコロジー依存症へと変質しつつあります。どうやらオープンダイヤローグでも中動態でも、十分にはこの加速的変化をうまく止めることはできていません。その現状と歴史的状況を精神分析的に考えてみましょう。

ちなみに比較する歴史的証言として以下を挙げておきます。現代美術の歴史上一度は、批評家とアーティストの身体に関する真剣な衝突もありえたのです。大崎、牧瀬、三脇で以下の二人より突っ込んだ話にしたいです。以下から情報を収集しました。

https://technique.hateblo.jp/entry/20090103

引用に際して色は一色に変えました。(斎藤環『アーティストは境界線上で踊る』(みすず書房)刊行記念のトークショー斎藤環×岡崎乾二郎 「アートに“身体”は必要か」『みすず(no.563)』2008年8月号)

岡崎:僕の考えをくり返せば、アウトサイダーとインサイダーというのは、まあ分けられないと。そういう区分の仕方、二分法を設定しうるポジションには立てない、立たないという考え方なんですね。文化の制度的な安定性を認めない。(略)インサイダー、アウトサイダーという枠を拡張して言うと、昔から、文化と自然を区分する枠がありますよね。たとえば、蜂が素晴らしい巣をつくる。(略)いま斎藤さんがアウトサイダーの制作態度および作品の特徴として述べられたことは、そのまま人間が自然の生産物について言ってきた特徴にも当てはまる。ところが、一方で芸術家が工業製品を見るとき普通の生産物であれば、これはある種の報酬を目的にして機能を追求してやっているわけだから、生産者と作品との関係は変わらない。つまり品質は安定しているし管理されている。(略)そこで、こう考えられる。インサイダーに位置づけられた生産物より、むしろダーガーの作品なんかのほうがよっぽど毎日、変化しているわけです。スタイルを勝手に変えるな、なんて、ときに市場に強制されていたりする画家なんかより、社会的位置づけを変更することがはるかに自由ですから。(略)たとえば人間にとって、蜂は人間の利用できるもの、蜂蜜ほかの資源を供給するものでしかない。つまり人間と蜂の関係が人間の文化システムによって固定されている。人間は生産管理するために蜂の巣に四角い箱をかぶせることまでする。人間文化のなかに位置づけられる蜂の役割はそこではズレない。搾取しているということです。(略)文化と自然の区分を考えると、究極のアウトサイダーは、(略)この自然そのもののようなものだと。自然の生産物を人間は自分に都合のいいように利用搾取するだけですが、芸術は、蜂の生態すべて、共感不可能であるはずのもの、すべてを模写しようとする。そのとき芸術は、文化と自然のどちらにも位置づけられない、インでもアウトでもないものにはじめてなる。了解不能な細部から隠れた連関が、突出して現われてくることもある。利用できる結果物だけ搾取する、美しい効果だけを真似するならば、いつも同じ効果しかもたらさないのは当然です。しかし見えない生産過程のほうを模写しようとすると、ぜんぜん見え方や理解は変わってくる。精神分析の本領というか、精神分析が面白いとすれば後者のほうだと断然、僕は思っているんだけれど。(pp.19-21)

岡崎:ところで、僕から読者代表として、斎藤さんに質問してもいいですか。(略)この本に集められた23人のアーティストの営為は、同じひとつの現代美術というジャンルの仕事に入れられるというふうに斎藤さんが考えておられるのかどうか。いいかえれば現代美術というジャンルを斎藤さんがどのように定義し、あるいは他の表現ジャンルとの関係で位置づけられているのか。つまり斎藤さんはいかに境界線を引いているのか、(略)

斎藤:わかりました、端的に言います。 私が買いたいと思うアーティストです(笑)。私はこの日本の美術界という「悪い場所」を、閉じた円環を開放するロジックは、マーケットの論理しかないと思っていますので。(pp.34-5)

牧瀬英幹「夢を見ること・描くこと・語ること」

「反復欲求は、過去に遡り、生の適応にはあまりそぐわない仕方で、現在に再現された行動という形で、たとえば分析中の患者に具体的に現れる、そういうものとして理解できるということを示唆しておきましょう。ここで我々は、既に皆さんに指摘したこと、つまり、無意識は他者の語らいであるということに戻ります。この他者の語らいは、抽象的な他者のものでもなく、二元論における他者のものでもなく、私の通信相手のものでもなく、またたんに私の奴隷のものですらありません。それは私はその中に組み込まれている回路の語らいであり、私はその回路の鎖の輪の一つです。それは、たとえば、私は父の犯した過ちを絶対に再現すべく定められているというかぎりで、私の父の語らいです。【中略】私がその過ちを再現すべく定められているのは、私が父の残した語らいを受け継がなければならないからです。それも、たんに私が父の息子だからというだけではなく、誰にも語らいの連鎖を止めることはできず、私はこの語らいを他の誰かに歪んだ形のまま伝えるという責務を帯びているからです。私は他の誰かに、死活にかかわる問題を課すことになり、そこで彼もまた同じように躓く可能性がおおいにあります。こうして、この語らいは小さな回路をなし、その回路に、ある家族全体、ある派閥全体、党派全体、一国全体、さらには地球の半分が関与しているということになったりします。これがパロールの回路の形ですが、それはまさに意味と無意味の境界に位置する、問題を孕んだものです」(『フロイト理論と精神分析技法における自我』)。

ラカンは反復欲求についてこのように述べ、それが生物学的次元の調和、均衡化、平衡化のあらゆるメカニズムの彼方(快原理の彼岸)で揺れ動いていることを指摘しているが、主体が新たな生き方(身体)を構築していく上で、「反復されるもの」=「回路の語らい(他者の語らい)」と如何に向き合っていけるかが重要な問題であると言えるだろう。また、「反復されるもの」=「回路の語らい」が「小さな回路をなし、その回路に、ある家族全体、ある派閥全体、党派全体、一国全体、さらには地球の半分が関与」するものでもある点を踏まえるならば、それと向き合うことは、主体と社会の関係性、あるいは社会の在り方そのものを問い直すことにも繋がるのである。

では、我々はどのようにして「反復されるもの」=「回路の語らい」と向き合っていくことができるのであろうか。この時、「他者の語らい」に動かされる中にあって、我々が自らの存在根拠を改めて見出すことを可能にする空間であるとも言える「夢」(時に、それは芸術と結びつくものでもある)に注目することが欠かせないだろう。本発表では、夢を見ること・描くこと・語ることが、上記の問題を乗り越えていく上で如何に大切なものとしてあるかについて、フロイトの狼男の症例や自験例の検討を通して考えてみたい。

「狼男の夢の絵」

◆ 過去のワークショップ

第29回ワークショップ(2020年秋ワークショップ)

第30回ワークショップ(2020年夏ワークショップが延期され、冬のワークショップとして開催されました)

第31回ワークショップ(2021年夏ワークショップ)

第32回ワークショップ(2021年秋ワークショップ)

第33回ワークショップ(2022年夏ワークショップ)

第34回ワークショップ(2022年秋ワークショップ)

第35回ワークショップ(2023年夏ワークショップ)

第36回ワークショップ(2023年秋ワークショップ)

アラン・ヴァニエ氏講演会「「啓蒙」をめぐって」(2023年共催企画)

第37回ワークショップ(2025年夏ワークショップ)